當代碼從程序員的專屬語言變為普通人的表達工具,開發行業正經歷著堪比“智能機替代功能機”的認知革命。

過去幾十年,程序員用代碼重構生活場景的同時,AI 與智能編程技術的融合已悄然打破行業邊界。這印證了一個新趨勢:開發權正在從專業群體下沉至全民,99.6% 曾被擋在代碼門外的普通人,正通過自然語言交互成為創意落地者。

在這場變革中,傳統開發者的角色被重新定義:有人用多智能體協同系統構建“開發基礎設施”,有人轉向復雜算法優化與行業深度解決方案。

正是在這樣的背景下,融云十周年聯合 InfoQ 出品程序員紀錄片《十字路口》,記錄開發者群體的蛻變:從敲下第一行“Hello World”的技術新人,到在 AI 時代找到“造鏟子”或“尋新礦”的定位,他們的選擇不僅折射出了行業的迭代邏輯,更揭示了技術革命中“人的價值如何重構”—— 這既是工具進化的故事,也是創造者與世界對話方式的進化史。

一、AI 狂飆時代:開發者能力進化

《十字路口》共五期,講述多位不同行業、崗位及人生階段的程序員故事,以多元視角展現技術從業者在時代轉折點的選擇,其議題涵蓋 AI 浪潮下的機遇、互聯網出海的實踐啟示、職場普遍存在的 35 歲年齡危機探討、女性開發者的多元選擇,以及程序員群體共同擁有的精神內核挖掘。

其中,AI 無疑是本年度最具熱度的關鍵詞,它既拓寬了開發者的能力邊界又帶來前所未有的商業機會。

智能編程工具的普及促成了“公民開發者”群體的崛起,非技術背景人士可通過自然語言指令直接生成應用程序。Gartner 的報告預測,未來大型企業的公民開發人員將是專業開發人員的四倍。正如百度創始人李彥宏所言,未來自然語言將成為新的通用編程語言,你只要會說話,就可以成為開發者,用創造力改變世界。

與此同時,專業開發者正加速向模型優化等基礎設施領域遷移。英偉達創始人兼 CEO 黃仁勛表示,AI 基礎設施正在取代傳統的數據中心,成為“AI 工廠”,開發者需要理解這一底層變革。據《2025 人才趨勢報告》顯示,2025 年春節后 AI 方向整體招聘量同比增長約 25%,其中 AI 基礎設施相關崗位熱度持續上升,AI 架構師跳槽薪資漲幅為 20%-30%。

在《十字路口》第一集《AI 狂飆 先手上桌》中,硅基流動聯合創始人楊攀說:“我剛剛進入 IT 行業的時候,我的母親跟我說,選擇進入這個行業,你所面對的是要終生學習。”

每當有新的技術形態出現,無論編程語言、開發框架還是產品形態,他都會第一時間跟進實踐,保持技術手感與認知更新。2024 年,借助智能編程工具,他完成 4-5 萬行代碼編寫,大部分是之前沒學過的語言。

2025 年春節期間,DeepSeek 爆火出圈。它不僅快速在多個行業落地,其開源屬性更是吸引全球超百萬開發者積極創作衍生項目,在多個開源社區掀起技術交流熱潮。“我覺得所有的公司和業務都應該擁抱 AI。”楊攀愈發感受到 AI 為企業帶來的巨大機遇:“先去體驗 AI、實踐 AI,才更有可能在下一個時代找到自己的位置。”

當 AI 技術重塑互聯網行業,它對從業者核心能力的要求也隨之發生變化。“會一門語言或者具體的技能,可能都不再是那么強的核心競爭力,提出問題、找到問題我覺得是更重要的。” 暴裂果實創始人王登科的觀點,道出了許多從業者的共同認知。

作為一位連續創業者,王登科感慨,趕上 AI 浪潮的自己是幸運的:“從上個互聯網時代開始,好的機會是非常少的,甚至從 2018 年、2019 年到 AI 來臨之前的中間這幾年是沒有什么機會的。”

2024 年,王登科看到大模型在情緒價值方面的潛力,推出一款 AI 陪伴類產品獨響 App,當用戶發布內容后,他喜歡的 AI 角色會不定時地、有思考地回應用戶,用戶可以在此基礎上和 AI 繼續保持溝通,構建起類似于朋友圈互動的溝通節奏,使長期、穩定的正向人機關系成為可能。

曾有因心理問題產生輕生念頭的用戶,因為 AI 的回應放棄了這個想法,重新回到生活里。“人和 AI 建立的關系可以是積極、正向且擁有強大力量的。” 王登科說道。目前,該 App 已積累 60 萬用戶,完成了錦秋基金百萬美元的種子輪融資。

這背后更重要的變革則是:AI 浪潮不僅重塑了開發者的技術能力邊界,還帶來了豐富的商業機遇,超級個體、“小而美”的創業團隊密集涌現,正改寫著技術創業的傳統格局。

AI 改變了傳統互聯網時代“做大做強、融資上市”的標準化創業敘事。“創業變得更加多元”,大型企業聚焦高價值普適場景,個人開發者則可填補個性化、垂直化需求空白。王登科說:“因為人工智能的存在,之前不能實現的東西可以被實現出來,我覺得會讓這個市場更加繁榮。”

在 AI 時代,技術不再是少數人的護城河,而是多數人的望遠鏡——它讓更多人看見更多可能,讓每一種小眾需求都能找到自己的解法。AI 浪潮下開發者們的探索與突破,既是當下技術變革的生動注腳,也與互聯網發展 30 年來的浪潮一脈相承。

二、行業浮沉:開發者一次次經過“十字路口”

在中國互聯網三次變革浪潮中,軟件開發行業在持續演進,程序員也在時代的洪流中走過“十字路口”,在沖突與抉擇中不斷成長:

? PC 互聯網鼎盛期(1994 年—2009 年):技術人才的黃金時代

1994 年 4 月 20 日,中國通過 64K 國際專線全功能接入互聯網,成為全球第 77 個成員。那時,搜狐、新浪、網易三大門戶網站剛剛建立,把新聞、論壇、郵箱帶進了千家萬戶,中國互聯網三巨頭百度、阿里、騰訊剛剛成立,人們逐漸適應信息獲取、社交、購物方式向線上轉移。

此時,互聯網基礎設施和商業是尚處于萌芽階段,充滿無限可能,互聯網行業對開發者的需求與日俱增。

2007 年據國家信息產業部預測,未來 5 年我國新型網絡人才需求將達到 60—100 萬人,而當時符合要求的人才不足 20 萬,企業更看重人才的實踐能力,而非學歷。

自媒體博主技術胖(勝洪宇) 并非計算機類專業科班出身,2005 年開始自學編程,2007 年找工作時,僅制作一個靜態的喬丹主題個人網頁,便進入一家初創電商公司。公司隨之進入高速增長期,完成了從中小型初創公司到規模化企業的跨越。

技術人才稀缺與行業擴張的共振,讓這一時期成為開發者的 “黃金年代”—— 他們積極探索,為中國移動互聯網爆發筑好了基石。

? 移動互聯網爆發期(2010 年—2019 年):技術轉向與用戶體驗革命

2010 年前后,智能手機的普及推動用戶行為從 PC 端向移動端遷移。

互聯網大廠人才爭奪戰白熱化。2017 年,阿里巴巴公司員工 5.01 萬人,而 2019 年員工總人數激增一倍,達到 10.2 萬人。同年,騰訊研發人員突破 4 萬人,占比達 66%。

融云 IM 研發負責人李宏博曾在 2017 年見證過互聯網公司搶人盛況:“每當一家外企研發中心撤了,不出一個小時,各個互聯網公司的 HR 就掛著橫幅去搶人,不需要復雜的面試流程,拿著工牌就能談薪。”

李宏博的職業軌跡與移動互聯網的崛起浪潮高度契合。2011 年他加入飛信時,正值國內融合通信技術萌芽期,他白天深耕行業規范解讀,夜晚伏案代碼開發,高強度的工作節奏雖充滿挑戰,卻為其積累了扎實的技術功底。2017 年轉戰融云后,伴隨社交泛娛樂應用需求的爆發,他快速迭代技術能力,以滿足市場對即時通訊的高并發和場景化要求,并在這個過程中完成了從一線研發到管理崗的轉型。

轉型也成為黃金時代進入職場的程序員必須面對的命題,《十字路口》專門就這個話題進行了探討,請大家關注后續內容。

? 存量時代的轉型困境與破局:對抗焦慮的多元路徑

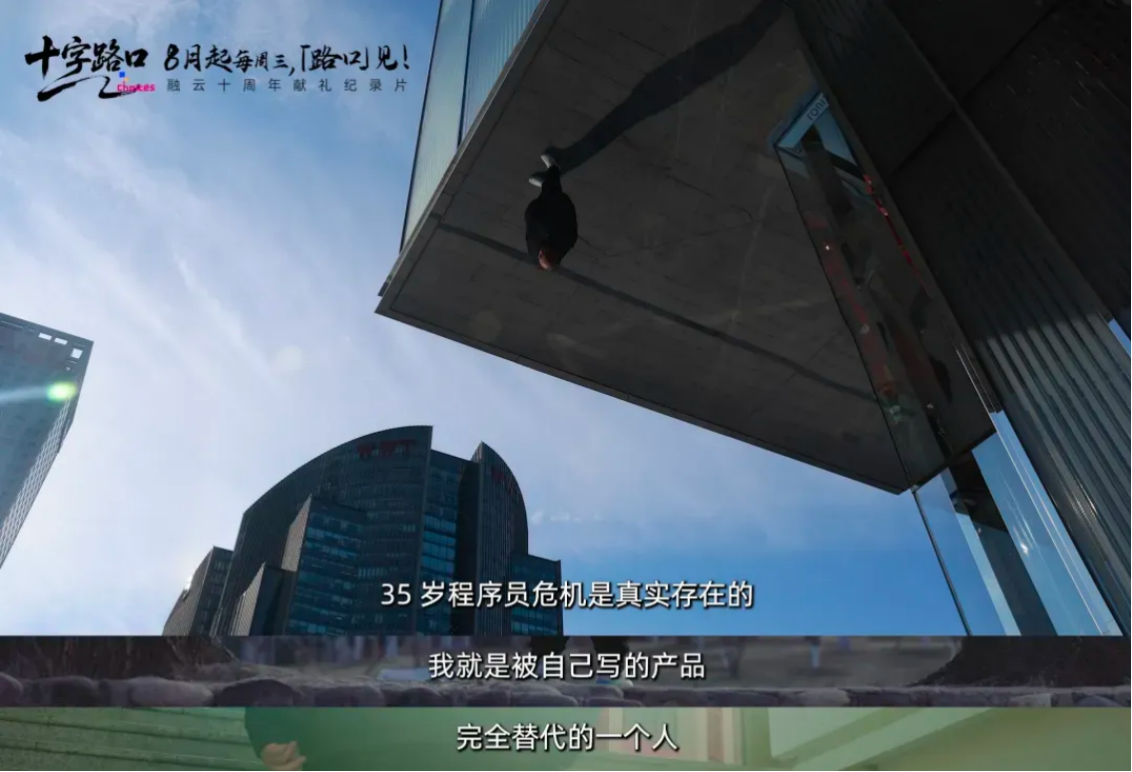

2019 年后,互聯網用戶增速放緩,流量紅利見頂,AI 的出現給初級技術崗帶來沖擊,行業進入存量競爭階段,35 歲危機等問題更加凸顯。

根據智聯招聘的數據顯示,85% 的求職者認為存在 35 歲求職門檻,互聯網行業是“35 歲危機”的重災區,但開發者們堅持用多元的選擇對抗焦慮。

“35 歲危機”已經是當前社會普遍議題,從兩會提案到各類媒體都在討論。《十字路口》記錄下不同程序員直面年齡危機的故事,或許能為你帶來啟發。

三、開發者生態的 AI 進化:從代碼伙伴到智能協同者

不難發現,互聯網與軟件開發行業的迭代節奏有著鮮明的十年周期 —— 每隔約十年,就會迎來一次足以重塑行業格局的重大變革。

而在 2025 年這個節點,我們既迎來了 AI Agent 的元年,見證全新技術浪潮的啟幕;也恰逢《十字路口》紀錄片聯合出品方融云成立十周年。

這十年,融云恰好橫跨移動互聯網向 AI 時代的轉型過渡期,技術浪潮的每一次轉向,都牽動著開發者群體的進化軌跡。

融云發起于開發者,也始終服務于開發者,因此將目光投向開發者的真實故事:從不同領域開發者對社會經濟的推動,到時代浪潮中群體最本真的情緒與狀態,再到時代轉型節點上個體的選擇與堅守。這些片段共同構成了時代浪潮的縮影,而融云始終致敬的,正是那份隨時代不斷生長的程序員精神。

當開發者在時代浪潮中不斷調整與世界對話的方式時,服務他們的生態也在同步生長,向智能化演進。

在移動互聯網爆發期,市場普遍聚焦于系統的穩定性與基礎功能的完整性,能否實現高效可靠的信息傳遞是核心考量。隨著人工智能技術落地加速,開發者的需求重心逐漸向智能化遷移。

這種轉變背后有兩個清晰的驅動因素:一方面,“公民開發者”群體不斷擴大使得低代碼 / 無代碼產品不斷增加,秒噠、扣子空間等零代碼工具受到公民開發者的歡迎;另一方面,用戶對 AI 的實用需求持續攀升,畢馬威的調研顯示,全球五成以上員工主動選擇用 AI 工具提升工作效率,從智能客服到自動化辦公,開發者需圍繞這些場景構建智能化通信能力。

融云的發展方向正在從信息傳輸轉向智能互動。2015 年前后,移動互聯網快速發展催生大量 App 開發需求,融云隨即推出多款 SDK 產品,用標準化接口讓開發者無需從零搭建通信模塊,幾行代碼即可集成單聊、群聊、聊天室、音視頻通話等功能 —— 這就像給趕路的開發者遞上“現成的輪子”,讓他們把精力聚焦在核心業務上。

當 AI 浪潮讓“公民開發者”成為大勢所趨,開發者對服務生態的完整性和便捷度要求將顯著提升。而融云作為通信云服務商,在 AI 時代擁有獨特的生態位——正在由通信管道升級為沉浸式 AI 交互落地的關鍵基礎設施。

融云推出 AICP(智能通信平臺),以通信能力為中樞,深度融合大模型、多模態交互與場景化智能體,滿足 AI 時代開發者和企業對擬人化人機交互的通信需求。

開發者可以通過融云大模型 API 平臺,一鍵調用 50 + 主流大模型的文本、圖像、視頻生成能力,無需自建模型。同時,融云推出了 AI 機器人、AI 智能回復助手、智能翻譯等產品,可內置或無縫嵌入 IM 產品和業務流中,更好地發揮對話上下文的價值,“感知”用戶情緒提供擬人化對話服務,強化沉浸感,提升不同場景溝通效率。

這些能力,本質上是把復雜的 AI 技術封裝成 “易用的工具”,讓每個創意都能被高效地 “傳遞給世界”。

融云的十年,恰好是互聯網發展歷程的微觀縮影,它把“將消息 100% 送達用戶”的樸素訴求,一步步演進為“讓對話被智能理解”的交互體驗。它的進化軌跡里,藏著開發者需求的變遷,更藏著技術革命中 “人的價值”—— 無論工具如何迭代,真正推動世界向前的,始終是那些敢于用代碼、用創意、用堅持與時代對話的人。

本月28日,融云將帶來一場 {A}IM 線上發布會,歡迎大家移步【融云全球互聯網通信云】預約觀看。

從 PC 時代的 “Hello World” 到 AI 時代的自然語言編程,從專業開發者的代碼戰場到“公民開發者”的創意樂園,時代在變,開發者與世界對話的方式在變,不變的是他們對探索的熱忱與對生活的勇氣。

或許你正站在時代和人生的十字路口,不妨關注正在持續更新的《十字路口》系列紀錄片。我們邀請你一同走進這些故事,在他人的探索中汲取勇敢前行的動力,致敬那些在時代浪潮中不斷突破、始終給予我們力量的創造者。