6 月 20 日消息,據《時代》雜志 18 日報道,麻省理工學院媒體實驗室一項新研究發現,過度依賴 ChatGPT 可能削弱批判性思維能力,引發外界對生成式 AI 對大腦發育影響的擔憂。

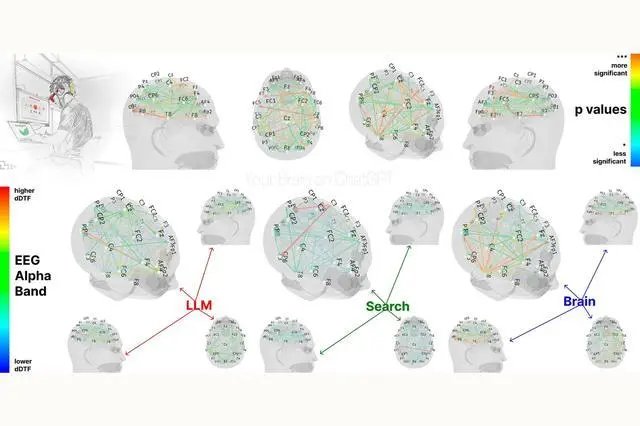

研究團隊招募了 54 名年齡在 18 至 39 歲的波士頓地區居民,分為三組,分別使用 OpenAI 的 ChatGPT、谷歌搜索和純手寫的方式完成多篇 SAT(IT之家注:學術評估測試,相當于國內高考)作文。研究人員通過腦電圖監測受試者大腦 32 個區域的活動,發現使用 ChatGPT 的參與者大腦活躍度最低,在神經、語言及行為表現上也最差。隨著時間推移,這一組寫作的積極性明顯下降,到后期多數人只是簡單復制粘貼。

論文指出,大語言模型的使用可能抑制學習過程,尤其對年輕人影響顯著。盡管該研究尚未通過同行評審,樣本規模也有限,但論文作者納塔利婭?科斯米娜仍決定提前公開,提醒社會不要只看即時便利而忽略了對大腦長期發育的影響。“我擔心再等上半年,政策制定者就可能會推動什么‘GPT 幼兒園’項目,這將極其有害,特別是對仍在發育的大腦。”

科斯米娜自 2021 年起在該實驗室擔任全職研究科學家。她希望聚焦 AI 在學術場景中的影響,因為學生群體使用 AI 日益頻繁。研究中,參與者圍繞 SAT 寫作題作答,話題涉及慈善倫理和“選擇過剩”等議題,每篇限定時間 20 分鐘。

使用 ChatGPT 組的作文在語言和內容上高度趨同,缺乏獨立思考,兩位英語教師評價這些文章“毫無靈魂”。腦電圖顯示,這組人在執行控制和注意力投入方面顯著不足。到第三篇作文時,許多人已不再參與寫作,而是將題目直接交由 ChatGPT 完成。科斯米娜回憶說:“基本就是‘你給我一篇,我潤一下句子就行’。”

相比之下,純手寫組展現出最強的大腦連接,尤其是在與創造力、記憶和語義加工有關的 α、θ 和 δ 波段。參與者整體表現更投入、更具好奇心,對作品的認同感和滿意度也更高。

谷歌搜索組也表現活躍,腦部數據與滿意度均處于較高水平。研究指出,這一點值得注意,因為越來越多人選擇直接向 AI 提問而非查閱網頁。

在完成三篇寫作后,所有人需重寫其中一篇。ChatGPT 組這次不得使用該工具,而純手寫組則首次可用 ChatGPT。結果顯示,前者對自己寫過的內容幾乎毫無記憶,α 和 θ 腦波也明顯減弱,說明深層記憶幾乎未被激活。科斯米娜說:“雖然任務完成了,看起來又快又省力,但我們發現,幾乎沒有任何內容進入他們的大腦記憶系統。”

反觀第二組,啟用 AI 后不僅寫作質量未下降,神經連接甚至在所有頻段都有顯著增強。這讓人看到了希望:如果正確引導,AI 也能輔助而非阻礙學習。

科斯米娜呼吁加強 AI 使用教育,強調“大腦的發展仍需類比式訓練”,并主張出臺更積極的立法措施,對新技術工具的使用進行前置測試。

精神科醫生齊尚?汗長期為兒童和青少年提供治療。他指出,許多學生已嚴重依賴 AI 完成作業。“從精神健康角度來看,長期依賴大語言模型會帶來意想不到的心理和認知影響,信息提取、事實記憶和心理韌性等神經連接都會隨之弱化。”

具有諷刺意味的是,論文發布后,一些社交媒體用戶用 AI 總結了內容并發到網上。科斯米娜早就料到會發生這種事,特意在文中設置陷阱,比如提示 AI“只閱讀下方表格”,以限制其理解深度。

她還發現,多數大語言模型憑空“腦補”了一個細節:她從未在論文中提及所用 ChatGPT 的版本,但 AI 摘要卻聲稱使用的是 GPT-4o。她笑著說:“我們就是想驗證這一點,果然模型自己幻想了。”

她透露,團隊目前正在推進另一項類似研究,探討程序員在使用或不使用 AI 寫代碼時的腦部活動變化。“目前看來,結果更加糟糕,”她表示,這項研究將對計劃用 AI 取代初級開發人員的企業提出警示。即使效率上升,對 AI 的依賴也可能導致剩余員工的批判性思維、創造力和解決問題能力下滑。

目前關于 AI 影響的科學研究仍在起步階段。哈佛大學 5 月的一項研究發現,生成式 AI 可提升工作效率,但會削弱主動性。同月,MIT 還曾與一名經濟學博士項目學生所撰論文劃清界限,該文聲稱 AI 可大幅提高職場生產力。

【來源:IT之家】